よい香りの清楚なお花、仙人草。

意外とその辺のフェンスとかに絡まっているのだけれど

あまり目立たない。

近くで見るとこんなにきれい。

下に落ちた1輪は白い彼岸花の一部。

真っ白ではないのよね。

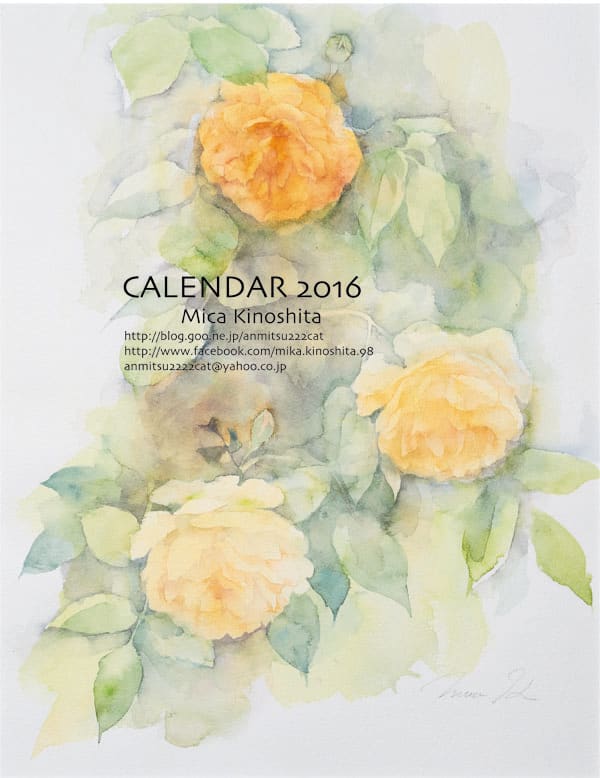

いよいよ個展が迫ってきていろいろと忙しい今日このごろ。

みつまめくんのワルぶりにも振り回されている。

好奇心が強いというのか食いしん坊なのか

とりあえず人の食べているものはなんでも興味を示し

とりあえずかじってみる。

それだけならまだしも、お風呂場のたまり水

植木鉢の下のお皿にたまった水

絵を描いているそばに置いた筆洗の水

金魚やザリガニの水

お花を活けてあれば引っこ抜いてかじり

お水も飲む。

そんな悪いことばかりしているので

いちどひどい下痢をした。

わたしが仕事ででかけていたものだから

トイレの掃除が間に合わず、汚かったので

そこでするのがイヤだったのだろう

干してとりこんであった布団にちっち・・・

それ以来、油断ならなくなってしまった。

下痢はすっかり治ってトイレも洗ってきれいにしたのだけれど

他のところでちっちするのもいいんじゃん?と思ってしまったらしい。

昼間はお利口にちゃんとトイレでしてくれるのだけれど

なぜか夜寝る前は要注意。

羽根布団を皮切りに、プールに行くのに使っていたリュック

肥料とか掃除道具とかを入れていたボックス、

スケッチブックをがさっと入れてあるボックスにしようとしてたときは

危うく気がついてセーフ。

やれやれ、と思って寝たらそのかけていた羽根布団にちー・・・

マーキングとかではなく本格的にするのでリュックもボックスもびっしょり。

結局、捨ててしまった。

羽根布団は2回も洗濯機で洗ってしまったのでなんだかごわごわ。

夜はちっちを済ませたのを見届けないと眠れない。

こまったなあ・・・

もちろん叱るんだけど、10分後にはけろりとわすれてお布団に入ってくる。

そこがこの子のかわいいところでもあるんだけれどね。

ちっちと改名するぞ!みつまめ改め「おしっこたれちっち」

前のあんみつさんはトイレは問題なかったけれど

よく吐く子だったので床にものを置きっぱなしにできなかったし

カーペットもムリだった。

でもこれはちっちとちがって叱れない。

動物と暮らすって言うのはこういうことだよね。

センニンソウ(仙人草)

学名:Clematis terniflora

科名:キンポウゲ科センニンソウ属

開花期:8月-9月

別名:タカタデ ウマクワズ

生育地:日本全土の道ばたや林縁など、日当たりのよいところに生える。

一般には毒草とされており、馬や牛などは仙人草が生えていても絶対に食べないらしい。

仙人草という名は、果実の白毛を仙人の髭に見立てたところから。

この花について調べようとしたところ扁桃腺の治療、という項目が多数出てきた。

扁桃腺が弱いわたしとしては気になるところ。

見てみたらめっちゃ怖くてびっくりぽん。

これだったら寝て直したほうがいいや~。

気になる方は見てみて。

花言葉:「安全」「無事」「あふれるばかりの善意」