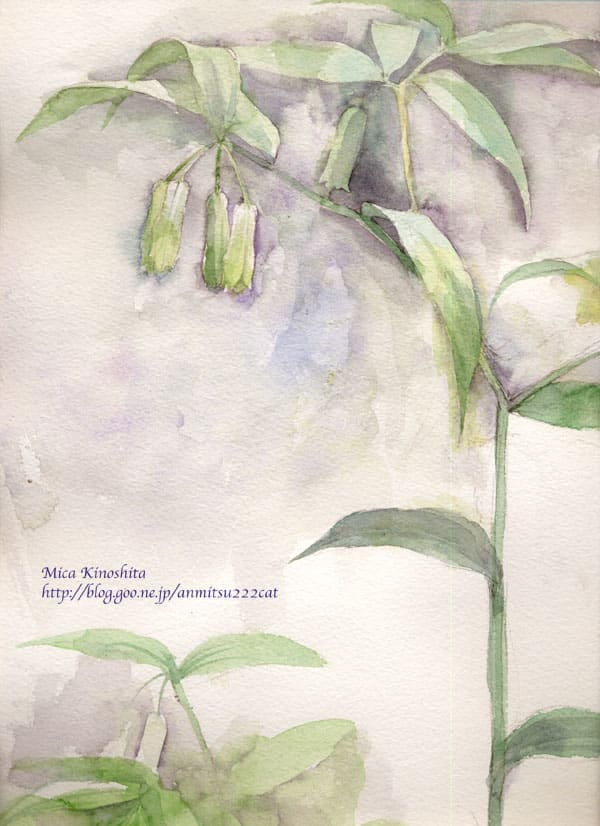

ベル状のお花、好き!

鈴蘭みたいなかわいいお花がこの時期はいろいろ咲く。

ここの森ではナルコユリ、ホウチャクソウ、アマドコロ、と

似たお花が咲いている。

これはアマドコロ。

昨日は六本木森アーツギャラリーで行われているこども展の

ブロガー特別内覧会の参加してきた。

正直に言って特別内覧会でなければスルーしちゃうくらい

ノーマークだった。

でもおはなしを聞くとノーマークだったことが恥ずかしいような

とってもレアな展覧会なのだ!

2009年~10年、モネの睡蓮の間で有名なパリのオランジュリー美術館で

20万人以上がつめかけたという特別展

“Les enfants modèles”(「モデルとなった子どもたち」と「模範的な子どもたち」のダブルミーニング)

を日本向けに再構成したものだそう。

子供の絵というのはプライベート性が高く

それゆえ出品作品のほとんどが個人蔵だという

なかなか観られないものばかりなんである。

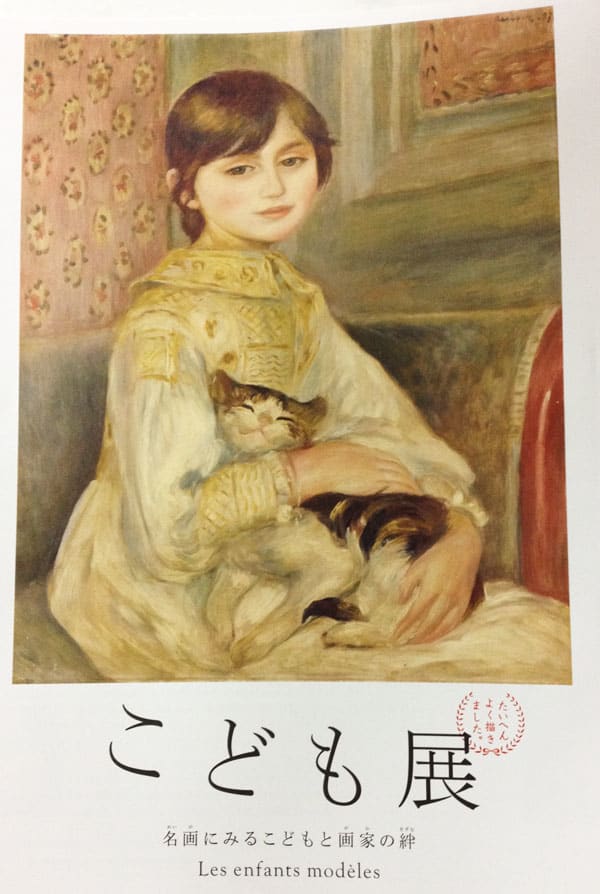

ポスターのインパクト、ハンパない・・・

つっこみどころ満載。

きちんとしたデッサンはなされていない。

脚のかたち、おかしいし。

立ってるの?座ってるの?いやいや空気椅子っぽい・・・

そして何よりかわいくない!(笑)

持ってる人形も含めて!

でもなんとも不思議な魅力があっていちどみたら忘れられない。

そんなに大きな絵でもないのにぐっと引き寄せられる。

作者のアンリ・ルソーは50を過ぎてから画家を志したそうで

アカデミックな美術教育は一切受けていない。

彼の才能を認めたのはかのピカソ。

本物の前に立つと青い空とお花畑に浮かんだ少女の顔から目が放せない。

どこか悲しげである。

ルソーは6人ものこどもを亡くしたのだそうで

それも影響しているのかもしれない。

カリエールの「病気の子ども」という絵も印象的だった。

全体にモノトーンの霧のかかったような画面に母親に抱かれたぐったりとした赤ちゃんが浮かぶ。

当時の子どもの死亡率は高く

成人できるのは50%ほどだったそうだ。

もうひとつのほうのポスターの絵は普通にかわいい。

この子はジュリー・マネ。

女流画家ベルト・モリゾと印象派の画家マネの弟ウジェーヌ・マネの間に生まれた娘である。

この絵を描いたのはルノワール。

この絵があった部屋には母親であるモリゾが描いたマネとジュリー、もう少し大きくなったジュリーと犬の絵

ルノワールのこの絵をもとにモリゾが製作した版画

成人して画家になったジュリーが甥っ子を描いた絵

さらには大人になったジュリーの姿を描いたものもあって

ジュリーの成長を見ることができる。

代々画家の家系、というおうちは多いそうで

この展示を企画されたオランジュリー美術館の元館長、エマニュエル・ブレオン氏の家系もそのようなおうちのひとつ。

入ってすぐのところにあったそれぞれ別に丸い額に入った美少年と美少女の絵は

ブレオン氏の祖先で成長して結婚するのだけれど

もちろん描かれた当時はこどもだったのでそのようなことになるとは誰も知らなかった・・・

以下は会場の一部の写真。

*今回は特別の許可を得て撮影してます。

右の絵の賢そうな男の子、

文化人類学者として有名なクロード・レヴィ・ストロースの幼少時代だそうです。

・・・ごめん、しらないです・・・

左の少女、かわいいですなあ。

こちらは風景画の巨匠、クロード・モネの3人の子どもたち。

もちろん非売品、というかじぶんたちのために描いた絵なのでずっとモネ家にあり、

今はマルモッタン・モネ美術館の所蔵となっているそうな。

こちらはルノワールの息子たち。

あれ?息子??

女の子の格好??

そう、男の子の死亡率が高かった時代

ヨーロッパでは7~9歳になるまではげんかつぎで

男の子よりも丈夫な女の子として育てる、ということがおこなわれていたそうだ。

とくにルノワールは慎重で髪の毛を切ることすら禁じていたそう。

いちばん右はのちに映画監督になったジャン・ルノワールで

かなり面影がある・・・!

モーリス・ドニの作品たち。

どの子もかわいらしく、特徴が出ていて作者の愛情を感じる。

9人もこどもがいたんだそうな。

船に乗った男の子の絵。

この子は長じて船乗りになったのだそう。

このほか印象的だったのがピカソがこどもと遊ぶために作ったデッサンの切り抜き。

こどもと一緒になって遊ぶ姿が浮かぶよう。

写真撮影は不可だったので載せられないのが残念。

小難しい知識がなくても純粋にこどものかわいい姿を楽しめる展示。

ぜひ観にいってみてくださいまし。

内覧会中はあとでブログに載せなきゃ、とメモメモしてばかりいたので

わたしももういちどゆっくりこどもたちに会いに行きたいな。

「こども展」

会場 森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ 森タワー52階)

会期 2014年4月19日(土)~6月29日(日)※会期中無休

開館時間 10時~20時 (火曜日は17時まで)※入館は閉館の30分前まで

お問い合わせ <ハローダイヤル>03-5777‐8600

アマドコロ(甘野老)

学名:Polygonatum odoratum

科目クサスギカズラ科(キジカクシ科)アマドコロ属

別名:イズイ

分布:ヨーロッパ・東アジアに分布。

花期:4月~6月

茎や根茎には甘みがあり、山菜として食用にされる。

春に伸びた芽を摘んでおひたしなどに

根茎は特に晩秋が旬とされ、天ぷらにすると美味とされる。

アマドコロとナルコユリは姿がそっくりでぱっと見で判断が付きにくい。

アマドコロは茎にゆるい角(かど)が付いており、

ナルコユリは茎の断面が円形で茎をさわっても引っかかりがない。

他にも花の付け根の形状の違いなどもある。

茎の違いから「まるこゆりにかくどころ」(ナルコユリ→茎がまるい:アマドコロ→茎がかくばっている)

と語呂合わせで憶えるとよいかも。

花言葉:「元気を出して」「心の痛みの分かる人」