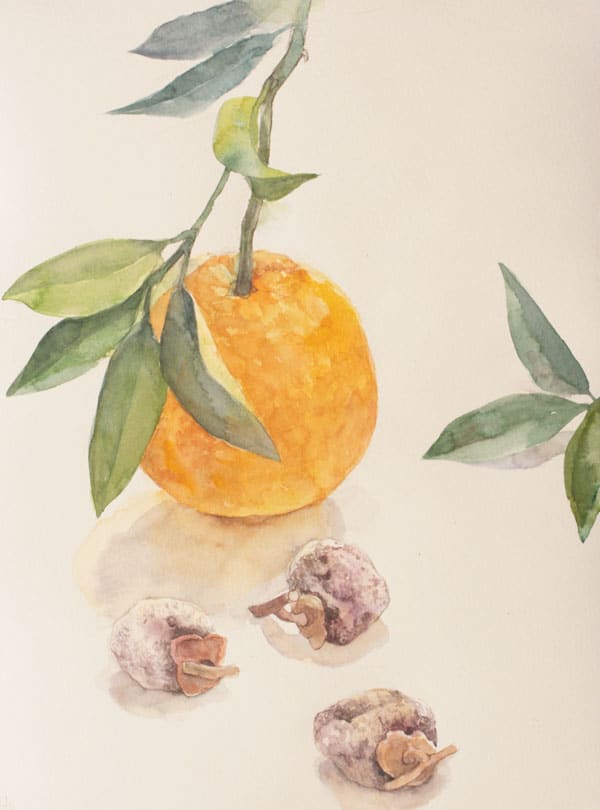

いただきものの立派な夏みかん。

下に転がっているのは

生徒さんがわざわざ秋田から取り寄せているという

美味しい美味しい干し柿。

ちゃんとお日様に干しているからとっても甘く

白い粉もたっぷり吹いてる。

今年は自家製干し柿を半分ほどダメにしてしまった。

秋の前半はお天気つづきでからりとうまく乾き

美味しい干し柿ができてたっぷりいただいた。

ところが後半、雨続き。

おまけに気温もそんなに下がらなかったものだから

いっぺんにカビてしまったのだった。

とても残念。

ちなみにこのプロの方の作った干し柿が

こんなに粉吹いているのは麹のおかげなのだそう。

だからたとえばもうできてる干し柿や干し芋など、

すでに粉の吹いたものをそばにおいておくと

あたらしく干し始めた柿も粉を吹くのだそうだ。

今度の秋はぜひためしてみたい。

ナツミカン(夏蜜柑)

学名:Citrus natsudaidai

科名:ミカン科ミカン属

別名:ナツカン(夏柑)、ナツダイダイ(夏橙)

夏橙(なつだいだい)が正式な名称。1700年頃(江戸時代中期)

現在の山口県長門市の青海島、大日比海岸に漂着したかんきつの種

子を西本於長という女性が播いたのが起源。

その原木は昭和2年4月8日に史跡名勝天然記念物に指定され

現在でも、西本家の庭で保存されている。

夏みかんはもともと秋に実がなる果物だったが

あまりに酸っぱくそのままでは食べられるものではなかったため

酢の代用品として使われてきたが、そのまま取らずに初夏頃までおくと

酸味が和らぎみかんのようにおいしく食べられることが分かり

夏みかんと呼ばれるようになった。