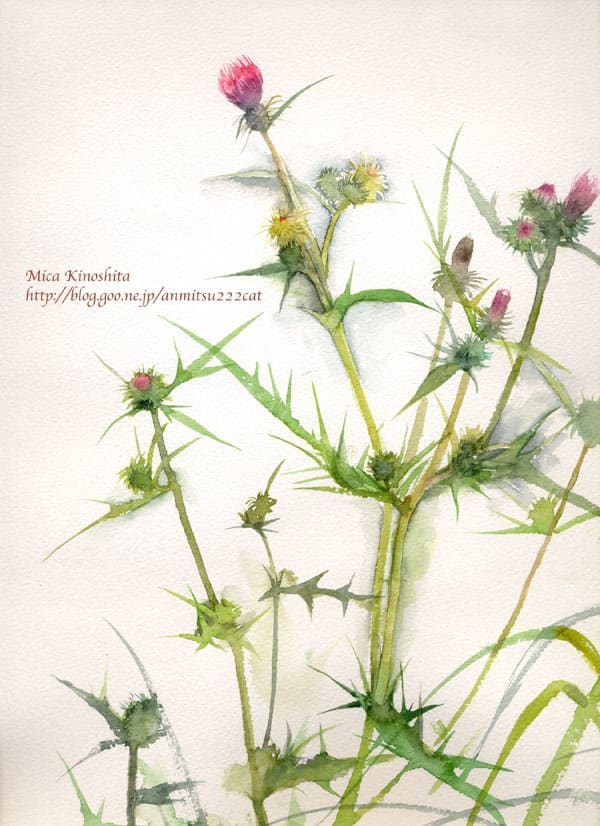

久々のお花。

アザミは春から晩秋までいろんなものが咲くけれど

こちらは秋のアザミ、野原薊。

ずいぶんすずしいけれど

まだ蚊は元気に飛び回る。

もうしばらくは蚊取り線香のお世話になりそう。

涼しくなったので体を動かすお仕事もずいぶんやりやすくなった。

前に切った版木が底をついた。

大きな板をカットしなくてはならない。

わたしはノコギリが苦手で

あんな薄っぺらい版木を切るのも一苦労。

今回は電動ノコのちからを借りたのだけれど

恥ずかしながら腕の力が弱いもので

途中で支えきれなくなり

だいたい真ん中をすぎたころひゅ~んと曲がってしまう。

まあ、厳密にぴったりあわせるものではなくて

絵のサイズよりちょっと大きければよいので

なんとかなるでしょ、と自分をなぐさめる。

ささくれをとって紙やすりで磨いて

墨を塗って・・・

下準備は昨日済ませたので

また今日からどんどん作りますよ~!

ノハラアザミ

学名:Cirsium oligophyllum

科目:キク科 アザミ属

分布:分布域は広く、本州中部以北の山地の草原や林縁に見られる。

花期:8-10月

茎の上部で枝分かれし上向きに花をつける。

茎の高さは60cm-1m。

葉は羽状に中裂し、縁にとげがある。

総苞が鐘球形で総包片が反りかえり粘り気がない

花言葉:心の成長•独立•自立