久しぶりのアップ。

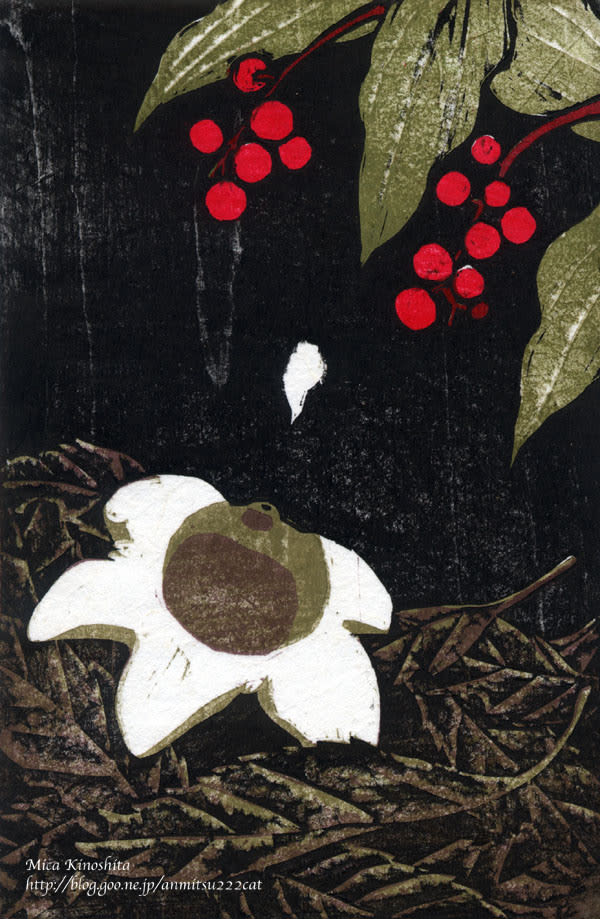

実はMicaKatolaの展示が来月末に決まり、少々立て込んでおりました。

カトラも忙しい中どんどん新作を生み出しているもよう。

とりあえず今できているのをこちらでチェックして見てやってくださいませ。

池袋西武のサンイデーウィークリーショップにて2月25日~3月3日です。

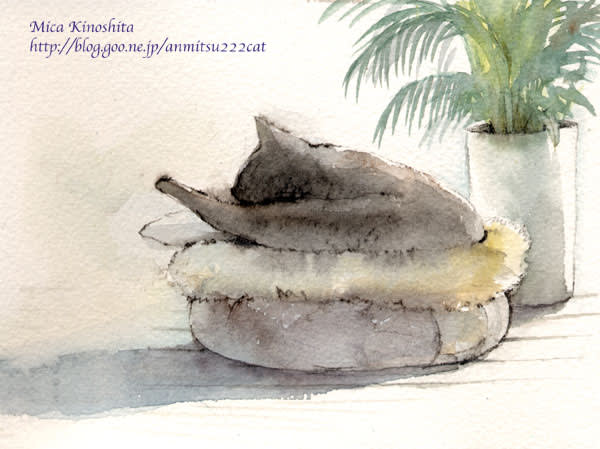

今日載せたスケッチはほとんど落書きですな。

冬はななめから日が差すので

お部屋いっぱいに光があふれる。

こんなに心地よいのに

毎年ここに寝そべっていたはずの彼女のすがたが見えないのは

なんともさびしい。

。

。

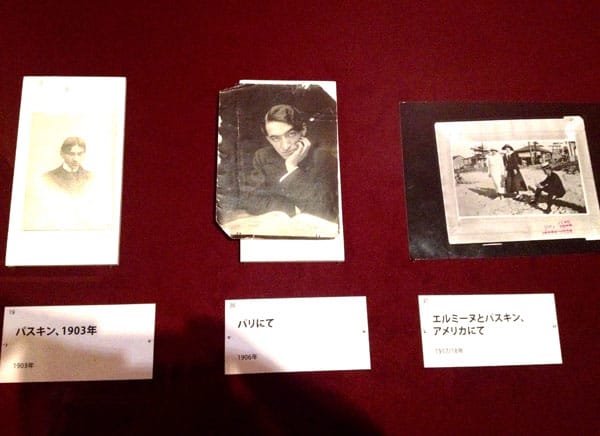

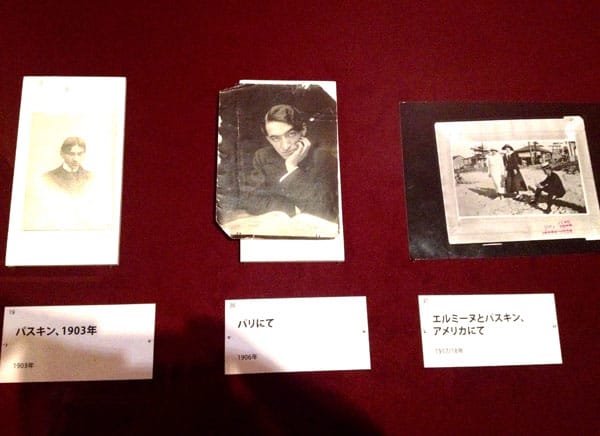

ところで去る1月20日、パナソニック汐留ミュージアムで行われている

パスキン展のweb内覧会に参加してきた。

パスキン、といえばあの真珠いろの肌の女性像の・・・とおもうけど

実のところなんにも知識なし。

ありがたいことに知識豊富な学芸員の方のお話が伺えたので

右から左、と抜けないうちに書いておくのでお付き合いください。

ジュール・パスキン(本名ジュリウス・モディカイ・ピンカス)はブルガリア出身。

裕福なユダヤ系の商人の息子でありました。

その後父の仕事の関係で家族でルーマニアに渡り

そのころの慣わしでウィーンで中等教育を受けます。

伯母や女中たちなど優しく面倒をみてくれるような女性に囲まれて育ったようで

その辺が後の作品の素地になったようです。

父が商人であったのに絵が描きたかったことももちろんあったのですが

娼館への出入りやそこの女将と深い中となったことから

父親と衝突、家を出てウィーンで絵の勉強を始めます。

その後ミュンヘンに行くのですが

もう早速その鋭い視点と観察力、卓越した素描力を認められ、

人気風刺雑誌ジンプリツィシムスと19歳で専属契約を結びます。

なのでお金にも困らず、気前もよかったので

友達もたくさん。

人気者だったようです。

なるほど、男前。

そのころの作品・・・といっても

今回は特別な許可を得て写真を撮ってますが

1枚撮りは禁じられているためこんな写真ですみません・・・なんもわかんないね。

実に細やかなアカデミックなデッサンでした。

けれどやはり挿絵ではなく絵画が描きたかった彼は2年後パリに移住。

ミュンヘン時代の仲間の歓迎を受け

友人たちのアトリエを訪れて油彩の研鑽を積みました。

アカデミー・マティスの創設にも協力しました。

いろんな画家の影響をうけていたこのころの作品。

後の奥さんとなるエルミーヌの肖像画は発表しなかったそうです。

順風満帆でしたが1914年、第一次世界大戦が勃発

エルミーヌとともにロンドンを経てニューヨークに渡ります。

寒さが苦手だったようでキューバ、ニューオリンズにも長期滞在。

画壇の流行や他人の目を気にせず製作できる楽しさを満喫し

南国ではあたたかい色使いを得て

とてもよい体験だったようです。

この地が気に入ったようで、アメリカ国籍を取得しました。

第一次世界大戦が終結し1920年、パリに戻ります。

アメリカでの有意義な体験によって芸術は円熟の域に。

あの震えるような溶け込むような輪郭線をもつ

真珠母色の絵がついに生まれました。

この写真はほんっとひどいけれど

あの美しさは本物を観るしかないですよ~。

図録もチェックしたけれどあの輝くような美しさは伝わってこない。

震えるような線も背景と溶け込むような美しいグラデーションも

吸い込まれるように美しいのに写真にはうまく写らないようです。

あとあまりにわたしの写真がヒドイので載せなかったけれど

晩年のころ、パリ時代のエッチングもとても素敵です。

その前の落書きのように描かれた作品も軽快でユーモラスだったのだけれど

晩年のサロメや放蕩息子の版画はじっくり見入っちゃいます。

10代で家を出てから母親のお葬式にしか帰らなかったというパスキン。

ほんとうは帰って仲直りしたかったのかもしれません。

彼は45歳で自殺してしまいました。

理由は・・・

不倫関係にあったリュシーとのこと、

お酒の飲みすぎで肝臓をいためていたこと

これもお酒のせいでうつ病の兆候もあったこと

娼館通いで病気にもなってたようです。

さらに大きな画廊との契約の締結、

これで画業の自由を奪われたように感じたようです。

いろいろ重なっての最期。

まだまだ素敵な絵が描けただろうにと思うと残念。

なんとなく太宰治を連想するのはわたしだけ?

こんな終わりでしたが、絵はあくまで明るく繊細で優しさを感じます。

ぜひぜひ本物、観てくださいね~!

生誕130年 エコール・ド・パリの貴公子 パスキン展

1月17日~3月29日

パナソニック 汐留ミュージアム

。

。