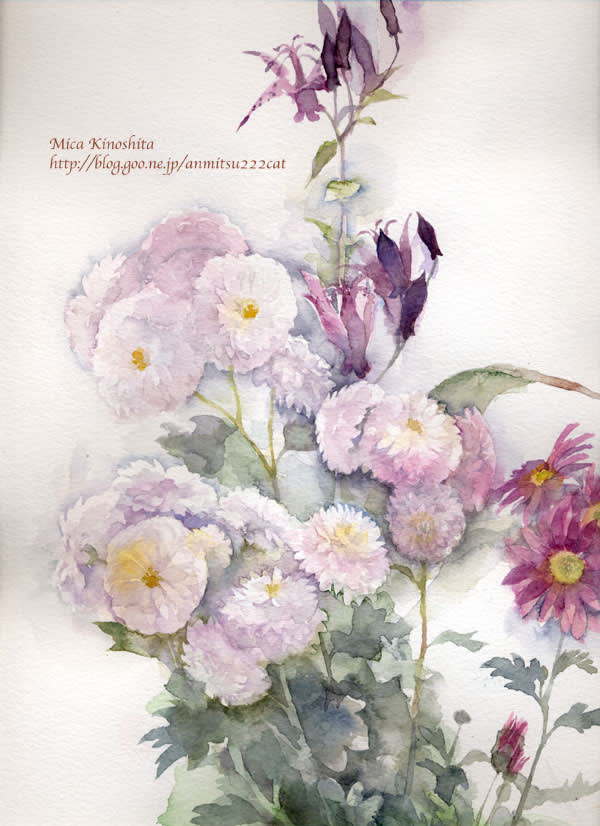

モチーフを探しにお花屋さんに行ったらふうわり春の香り。

水仙がたくさんバケツに入って売られていたのだった。

そういえばうちにも早咲きの白い水仙が咲いていたっけ。

これはお花屋さんの水仙。

おそらく房総のほうからきたのでしょ。

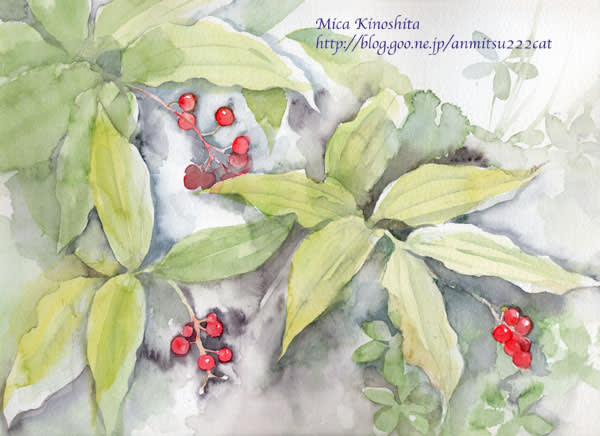

黄色いのはうちのセンリョウ。

赤もあるのだけれど今年は実がつかなかった。

黄色に負けた・・・?

文化村の冬のクラフトコレクションはもう後期に入っている。

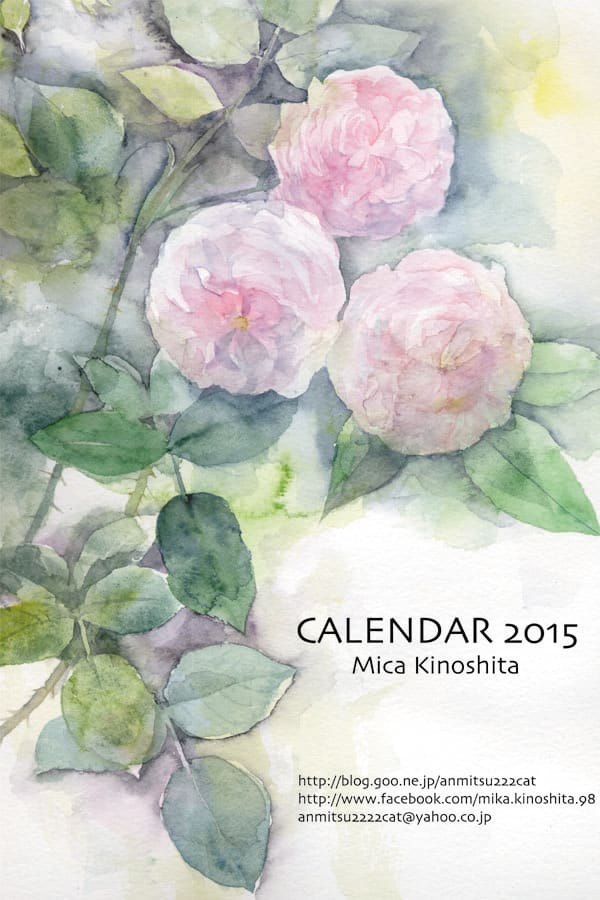

MicaKatolaとして縫製のカトラさんと出たのは2年前。

去年から冬はお休みすることにしている。

おととい、純粋にお客としてカトラさんと遊びに行ってきた。

夏のクラフトコレクションとかほかのイベントとかでご一緒した作家さんも多く出ている。

みんなの作品が楽しみで写真ばしばし撮らなくっちゃ、と午前中の教室で

コンセントを拝借、携帯の充電をばっちり。

授業後カトラさんとおちあっていそいそと出かけた。

会場についてみなさんにお会いしてはしゃいでてふと気がついた。

あれ?今日額装してもらったばかりの絵がない・・・?!

すぐお渡ししなくちゃいけないので急いで額装してもらったのに。

どこにおいてきたんだ??

画材屋さんを出たときは確かに持っていた。

お昼を食べたレストラン?!

持って出たような気がするけど・・・

電車だったらどうしよう!!

とりあえずレストランに電話してみよっと。

電話をごそごそ探した・・・

・・・・ない・・・・。

電話を探しながら思い出した。

あ、銀行だ!

ATM使うときに足元に置いたんだった。

そしてもうひとつ思い出した。

携帯、充電してそのままおいてきちゃった!

カトラ~、お店に電話してくれない~?

・・・と思ったら、さすが仕事の早いオンナ、

電波のない会場からとっくにでて

お昼を一緒に食べたレストランに電話をかけにいってしまっていた。

見当たらない。

カトラ~、どこまで行ったの~??(ToT)

しばらく待っていたら戻ってきたので

お店にかけてもらったら、携帯あった~~!

そして事情を話して銀行に連絡してもらった。

そしていしど画材の社長みずから取りに行って下さり、

額も無事確保~!

ほんっと、みなさまご迷惑おかけしました!

そんなこんなでヌケヌケなお出かけだったけれど

家族などにクリスマスプレゼントを何点か、

そしてわたくしの必須アイテム、帽子

前からほしいと思ってたななえ姐さんの作ったネックレス

着物を着始めてからお世話になってる富美子さんのかんざし

・・・

お買い物を楽しんできたよ。

もう入れ替わっちゃったけど後期は23日まで。

ご興味のある方は渋谷の文化村へGO!

明日からまたしっかり働いて

みんなの作品を買いたいと思いまっす!!

てゆうか、しっかりしよう!

荷物の数は指差し確認!

そんなわけで会場の写真はなし。

でもほんと、丁寧に手作りした作品たちには

心がこもっていて

持っていてとても気持ちがよい。

作ったヒトを知っているとなおさらよいよね。

わたしも何かを伝え続けるような

心のこもった作品を生み出していこうと

あらためて誓ったのであった。

そんなわたしたち、MicaKatolaの展示会は2月の末、池袋西武の予定。

詳しくはまた後日~!

ニホンズイセン(日本水仙)

学名:Narcissus tazetta var. chinensis

科名::ヒガンバナ科スイセン属

別名:日本寒水仙、寒咲き日本スイセン、スイセン(水仙)、フサザキスイセン(房咲き水仙) 雪中花

開花期:12~翌2月

原産地:地中海沿岸→中国南部→日本

分布:関東以西~九州 環境:暖地の海岸線

漢名の「水仙」を音読みして「すいせん」になった。

漢名は「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙」

という中国の古典から。

きれいな花の姿と芳香がまるで「仙人」の ようなところから命名された。

花言葉:「思い出、記念」

「其(そ)のにほひ

桃より白し 水仙花」

松尾芭蕉