けっこう前に散ってしまったのにナンですが。。。

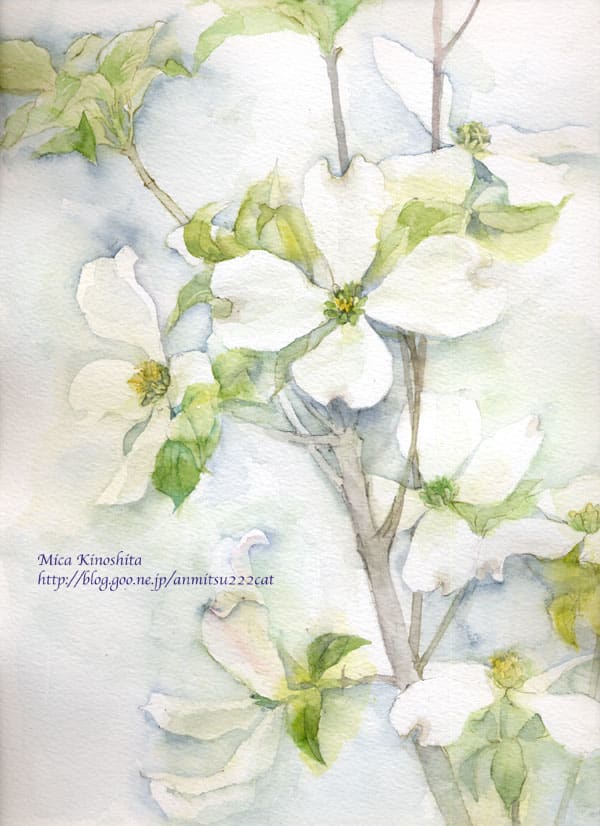

八重桜の一種、松月。

うっとりするような淡く美しい桃色・・・

だったのだけど描くのは難しい!

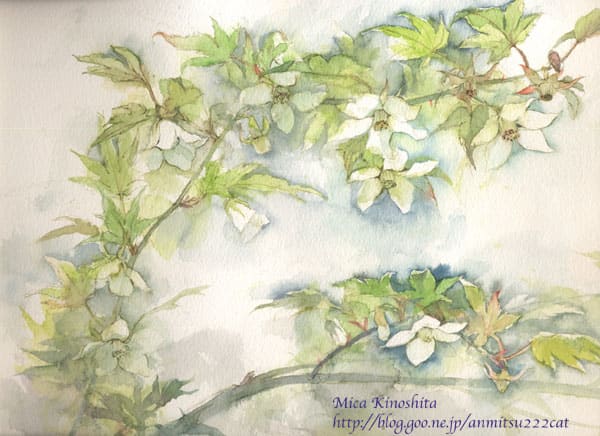

今日もとりつかれたように金蘭の森へ出かけた。

咲いているのは金蘭銀蘭だけではなく

ホウチャクソウやアマドコロなどの可憐なお花や

マムシ草や浦島草などの個性派もいる。

きれいなお花だけならよいのだけれどあいかわらず降ってくる毛虫に加えて

ちょっとコワい虫もいる。

通い始めた初日にそいつはあらわれた。

恐ろしげな重低音を響かせる4~5cmはあろうかという

巨大な大スズメバチである。

今の時期はまだ女王みずから狩をする時期なのかもしれない。

金蘭のそばで座る私の周りを入念にチェックする。

「あんた、見かけない顔ね。この辺はあたしのテリトリーなんだけど。」

「はいっ!すみません。ちょこっとおじゃましてるだけで何にもしません。」

「もうすぐあたしの子供たちがこの辺飛び回ると思うんだけど邪魔したら承知しないよ。」

「はいっ!重々承知しております!」

なるべく目をあわさぬようご機嫌を損ねぬようじっと待つ。

何かに納得したのか彼女は飛び去り、それからはからまれていない。

ひとにかまってる暇などないのだろう

時折通りかかるけれどお互い見ないフリである。

ショウゲツ(松月)

学名:Prunus lannesiana Wilson cv. Superba

科目:バラ科サクラ属

別名:野田大桜

花期:4月下旬

サトザクラ類に分類される。

昔、東京の荒川堤にあった、とても美しい八重桜。

花言葉:「精神美」