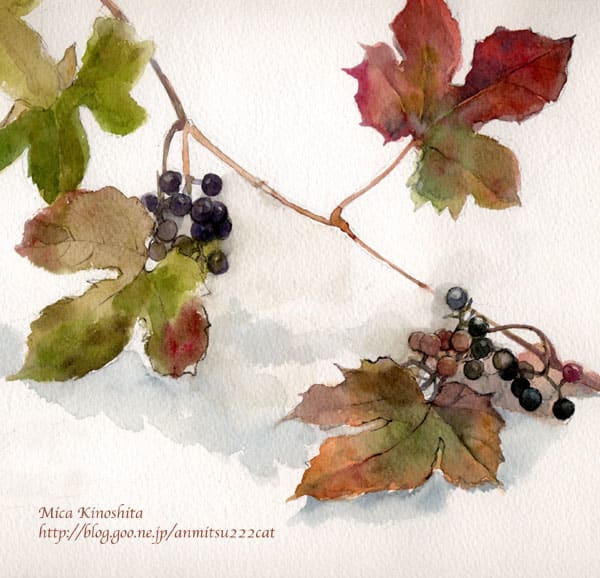

今日も自転車乗ってて気になった烏瓜。

そろそろ熟したものが多くなってきた。

クサギはうかうかしてる間にみずみずしさがなくなってきてしまった。

先々週くらいが描きごろだったなあ。。。

かれこれ15年ほど乗ってきた自転車、あんみつ号。

乗ってるときにチェーンが外れるのはざらで

5段のギアのうちいちばん軽いギアはから回りして入らない。

それでもわたしにとって重要なアシで

けっこうな距離走ってきた。

そろそろ新しいものを、といいながらそのまま何年か過ぎ

友人が自転車屋さんを紹介してたのをきっかけに

消費税が上がる前に、とついに重い腰をあげた。

アルミフレームの軽い自転車。

白いボディーに黄色に近い黄緑のライン。

めちゃめちゃかっくい~!

わたしにはもったいないみたい。

慣れない自転車に緊張して乗ったけれど

新松戸から流山まで走るうちにすっかり慣れた。

ずっと向かい風だったけれどまったく気にならない。

上り坂もらっくらく!

そうだよね、実質4段のギアから9×2段だもの。

どこ行こうかな、どこ行こうかな、わくわく~!

また葛西臨海公園でも行ってみようかな。

ちなみにあんみつ号はチェーンとギアを替えれば

まだ乗れるかな、と思ってたのだけれど

フレーム自体が曲がっていてダメみたい。

とりあえずこのままにして、ご近所用に。

長いこと、ほんとうにありがとう!

カラスウリ(烏瓜)

学名 : Trichosanthes cucumeroides

科名:ウリ科 カラスウリ属

開花期:7月~9月

実:10月から11月末に熟す

別名:玉章(たまずさ)・ツチウリ・キツネノマクラ・ヤマウリ

分布:北本州・四国・九州に自生する。

雄花だけを付ける雄株と雌花だけを付ける雌株があり

秋になると、雌株はオレンジ色の卵型の果実を付ける。

果実の中に入っている種子はよく「カマキリの頭のような形」と形容され

あるいは大きな耳を持った福の神・大黒様の顔や

逆さに見て「打ち出の小槌」に見立てる人も多い。

このことから、財布の中に入れて福徳を願うという習慣もある。

昔の人はこの種子を「結び文」(細く折って結んだ手紙)に見立て

「玉梓(たまずさ)」と呼んだ。

古代においては、手紙を梓(あずさ)という木の枝に結び付けて運ぶ習慣があり

梓は玉梓の美名で呼ばれ、転じて結び文、手紙がこの名前で呼ばれるようになった。

花言葉:「よき便り」「誠実」「男ぎらい」