ちょっと前のスケッチ。

彼岸花はあっという間に姿を消してしまった。

また来年だね。

そしてゆうべからどきどきしてた台風も

あっという間に去っていった。

台風が去ったあとはくっきり美しい秋の空。

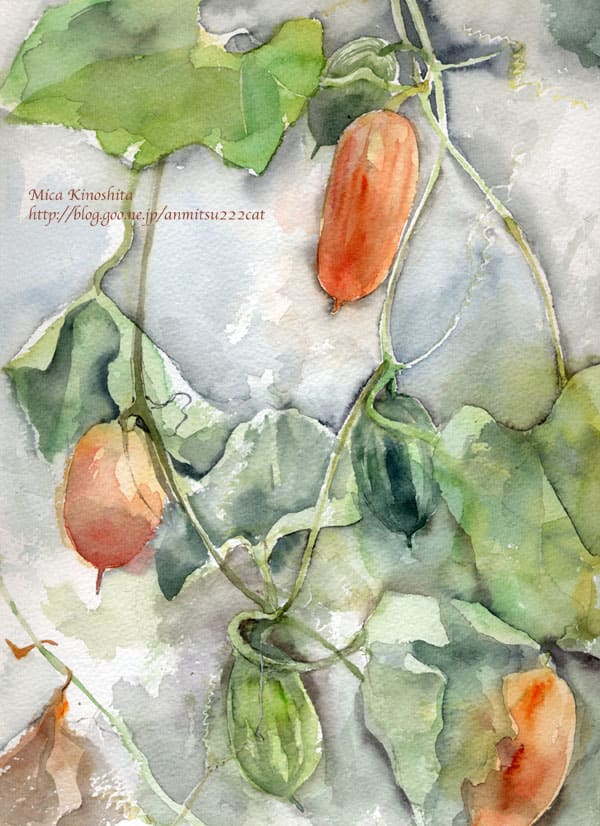

午後のお教室のために烏瓜を集めに行く。

烏瓜ポイントは何箇所かしっているのだけれど

いちばん気兼ねなく採れて近い場所のは

先週だいぶ採ってしまった。

別の場所に行きかけて、待てよ・・・と引き返す。

台風の大風で落ちてきたかもしれない。

・・・やっぱり~~!!!

先週手の届くところのはあらかた採りつくしたはずなんだけど

またたくさん採れちゃった♪

だいじょうぶ、烏瓜はたしか多年草。

また来年も出てきてくれるはず。

それでもコンクリのほうに転がってる実を

土のほうに戻して来年もよろしくね、とたのんできたよ。

ヒガンバナ(彼岸花)

学名 : Lycoris radiata

科名:ヒガンバナ科ヒガンバナ属

開花期:9月中旬

別名:リコリス、曼珠沙華(マンジュシャゲ、またはマンジュシャカ)

分布:北海道から琉球列島まで見られる。

自生ではなく、中国から帰化したものと考えられる。

全草有毒な多年生の球根性植物。

稲作の伝来時に土と共に鱗茎が混入してきて広まったといわれているが

土に穴を掘る小動物を避けるために有毒な鱗茎をあえて持ち込み

畦や土手に植えたとも考えられる。

日本に存在するヒガンバナは全て遺伝的に同一であり、三倍体である。

故に、種子で増えることができない。

中国から伝わった1株の球根から日本各地に株分けの形で広まったと考えられる。

彼岸花の名は秋の彼岸ごろから開花することに由来する。

別の説には、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、というものもある。

別名の曼珠沙華は、法華経などの仏典に由来し、天上の花”という意味も持つ。

異名が多く、死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、

剃刀花(かみそりばな)、狐花(きつねばな)、捨子花(すてごばな)

はっかけばばあと呼んで、日本では不吉であると忌み嫌われることもあるが、

反対に「赤い花・天上の花」の意味で、めでたい兆しとされることもある。

「花と葉が同時に出ることはない」という理由から「葉見ず花見ず」とも言われる。

『万葉集』にみえる”いちしの花”を彼岸花とする説もある。

「路のべの壱師の花の灼然く人皆知りぬ我が恋妻は」

花言葉:「情熱」「独立」「再会」「あきらめ」

「悲しい思い出」「想うはあなた一人」「また会う日を楽しみに」