2014年池袋東武個展

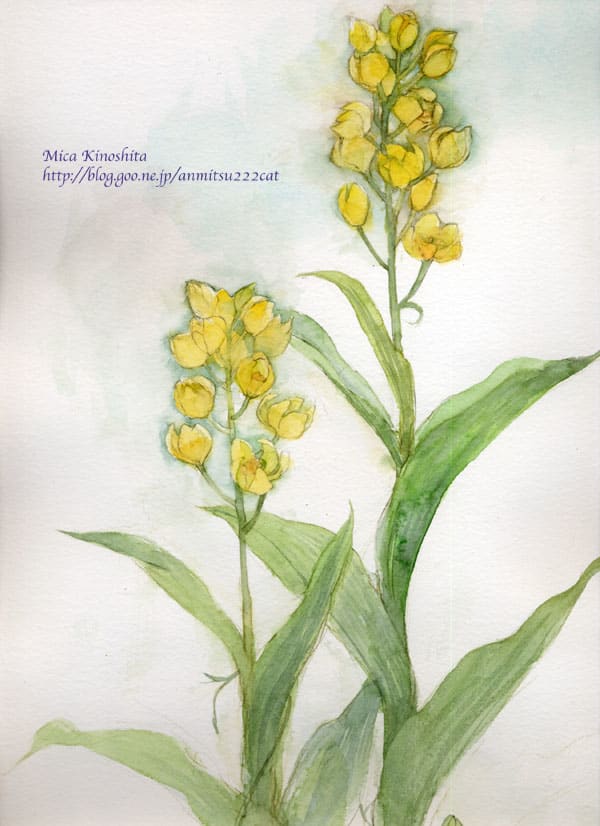

貴婦人

かわりまして銀蘭。

金蘭よりずっと小ぶり。

そしてぱっと開いたとこにお目にかかったことがない。

おそらくこれで全開!

慎ましやかで楚々とした風情が素敵。

なかなか見つけづらいとこもレア感があって

運よく出会えるととてもうれしい。

花言葉がおとなしい貴婦人、だって!

ぴったり!

今日は朝からからりと晴れた。

今はどこも薔薇が美しい。

うちはあんまり薔薇を植えていない。

2年前くらいから薔薇に興味を持ち始めたビギナーなので

まだあまり上手に育てられない。

1本はカイガラムシにやられたのか

冬の休眠状態から戻らず・・・

それでも脇から新芽がちょろんと出てきたのでそれを大事にしてるとこ。

それでも昔からいるピンクのミニバラと

おととしから来てくれたスピリット・オブ・フリーダムちゃんは

順調に蕾をふくらませている。

昨年いただいた枝をつけたものは5鉢根付いて

こちらも順調に育っている。

来年はいっぱいお花が咲く予定!

ベランダに薔薇がいっぱい~~♪

・・・と今から妄想中。

で、現実の話。

薔薇が描きたい!と近所の薔薇スポットめぐり。

いつもお友達と行くケーキ屋さんの薔薇はすばらしかったけれど

7時前の段階でものすごい日差し・・・

駐車場のほうなら描けるかな、と思ってまわってみたのだけれど

なんかちいさな建物ができていてそちらの薔薇は移動していた。

・・・う~ん、仕方ない

柏の葉公園の薔薇園は9時からだけど外から描けるところがあるかもしれない!

・・・と出かけたけど、やっぱりダメ。

今日は薔薇はあきらめてその近くのこんぶくろ池でスケッチ。

今の時期、もう9時を過ぎると日向でのスケッチは無理ですな~。

計画性のなさを思い知ったので帰ってからいろいろ心当たりを回ったり

メールしたりして

薔薇をスケッチできる段取りを整えました~!!!

Aさん、あさってよろしくお願いいたします!

ギンラン(銀蘭)

学名:Cephalanthera erecta

科目:ラン科キンラン属

分布:本州以西から朝鮮半島に分布。

花期:4月~6月

もともとは春の里山を代表するランの仲間だったが、近年では個体数を大きく減らしてい。

草姿はキンランに似ているが、草丈10cmほど、まれに30cmほどとずっと小さな多年草。

春に、茎を直立させて茎頂に数個の白色の、典型的なランの形の小さな花をつけるが

花冠はほとんど開かないのが特徴のひとつ。

金蘭より菌への依存度が高い。

花言葉:おとなしい貴婦人

金蘭3枚目!

3枚目の金蘭。

群生しているところとはべつにぽちぽちあちこちで咲いている。

ここの森には金蘭をはぐくむきのこたちがたくさんいるということなんだろう。

一緒に咲いているのはマムシ草。

金蘭のスケッチを見ているとどうしても毛虫の雨をおもいだしてしまう。(笑)

十分に払い落として帰ってきたつもりだったけれど

先日お部屋の隅でミイラ化したやつが見つかった。

合掌。

今日は朝から雨。

教室で使うモデルのお花、候補はたくさんあったけれど

牡丹の台木だった芍薬がきれいだったのでそれとアヤメとシランを組み合わせた。

芍薬もいろんな種類があるとおもうんだけれど

台木につかうくらいだから丈夫なのだろう。

お花自体はあっさりしたかんじで

ゴージャス感はないけれど

わたし好みの可憐さがある。

でも今年牡丹が咲かなかったことを鑑みると伐らなきゃいけないだろうな。

明日は晴れる予報。

さて、どこにスケッチにいきましょうか・・・

キンラン(金蘭)

学名:Cephalanthera falcata

科目:ラン科キンラン属

分布:中国、朝鮮半島、北海道を除く日本各地に分布。

花期:4月~6月

地生ランの一種。

キンランの人工栽培はきわめて難しいことが知られているが、

その理由の一つにキンランの菌根への依存性の高さが挙げられる。

本種の菌依存度は独立栄養植物と菌従属栄養植物の中間(混合栄養性植物)で、

本種は炭素源の34~43%、窒素源の約49%を菌から供給されている。

このような性質から、キンラン属は菌類との共生関係が乱された場合、

ただちに枯死することは無いが健全な生長ができなくなり、長期間の生存は難しくなる。

元々、日本ではありふれた和ランの一種であったが、1990年代ころから急激に数を減らし

1997年に絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)として掲載された。

また、各地の都府県のレッドデータブックでも指定されている。

花言葉:眠れる才能

ぶんぶんレストラン

2枚目の金蘭。

最初から数日たっているので周りは金蘭でいっぱい!

しかもお天気もよかったのでしっかり開いてますなっ!

つる草に絡まれてるかんじが好み♪

今朝は裏の空き地で大きくなった野イバラをスケッチ。

よい香りが家の周りまで漂ってくる。

近くによるとぶんぶんと蜂の羽音でいっぱい。

ちいさな蜂から大きな蜂までみんな集まってくる。

小さな蜂は黄色いおしべに体中をすりつけるようにして蜜と花粉を集める。

大きな蜂も負けじとすり寄り花びらをはらはらと散らしてしまう。

ミツバチの脚にもクマンバチの脚にも

こってりと黄色い花粉がついている。

彼らはとても忙しそうで

人間のことなんてかまっていない。

香りに浮かれているようにも見える。

たまにスズメバチがきて油断しているミツバチをさらってゆく。

よくみると蜂だけではなくてハエやハナアブなんかも集まっている。

かさり、とあしもとで音がする。

一瞬小さなカナヘビのしっぽがみえた。

細かいお花だし暑いのでちょきんと切っておうちで描くほうが楽だとは思うのだけれど

こういう営みを見るのが楽しかったりする。

野イバラは特ににぎやかだ。

キンラン(金蘭)

学名:Cephalanthera falcata

科目:ラン科キンラン属

分布:中国、朝鮮半島、北海道を除く日本各地に分布。

花期:4月~6月

地生ランの一種。

キンランの人工栽培はきわめて難しいことが知られているが、

その理由の一つにキンランの菌根への依存性の高さが挙げられる。

本種の菌依存度は独立栄養植物と菌従属栄養植物の中間(混合栄養性植物)で、

本種は炭素源の34~43%、窒素源の約49%を菌から供給されている。

このような性質から、キンラン属は菌類との共生関係が乱された場合、

ただちに枯死することは無いが健全な生長ができなくなり、長期間の生存は難しくなる。

元々、日本ではありふれた和ランの一種であったが、1990年代ころから急激に数を減らし

1997年に絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)として掲載された。

また、各地の都府県のレッドデータブックでも指定されている。

花言葉:眠れる才能

金色に輝く

毎年金蘭が咲くとわくわく落ち着かない。

今年はばっちりGWにあたったので

思う存分描いた気がする。

とはいえなかなか気に入るようなスケッチにはならないのだけれど。

これを描いた日は曇り。

お花が開ききっていない。

まだそんなにたくさん咲いていなかったので

ちょっとフライング気味だったかもしれない。

立派なお花はこれくらいだった。

それでもあたりをはらうような金色。

大きなスズメバチにすごまれながら描いた。

今日は朝から雨だったのでこもって製作。

こちらもなかなか思うような作品はできないね~。

スケッチのときの感動がうすれないうちに!とおもうのだけれど

気ばかりあせって進まず・・・

キンラン(金蘭)

学名:Cephalanthera falcata

科目:ラン科キンラン属

分布:中国、朝鮮半島、北海道を除く日本各地に分布。

花期:4月~6月

地生ランの一種。

キンランの人工栽培はきわめて難しいことが知られているが、

その理由の一つにキンランの菌根への依存性の高さが挙げられる。

本種の菌依存度は独立栄養植物と菌従属栄養植物の中間(混合栄養性植物)で、

本種は炭素源の34~43%、窒素源の約49%を菌から供給されている。

このような性質から、キンラン属は菌類との共生関係が乱された場合、

ただちに枯死することは無いが健全な生長ができなくなり、長期間の生存は難しくなる。

元々、日本ではありふれた和ランの一種であったが、1990年代ころから急激に数を減らし

1997年に絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)として掲載された。

また、各地の都府県のレッドデータブックでも指定されている。

花言葉:眠れる才能

名わき役?!

すみれにもいろいろ種類があるようで

とても覚えきれない。

これは普通のスミレ。

意外とタチツボスミレのほうをよく見かけるんだよね。

だからといってスミレがないのかといえばそうでもなくて

車道のコンクリの割れ目から花を咲かせていたりする。

これも駐車場に植えてあった街路樹の根元。

とても狭い上にあんまり空気もよくないだろうし・・・素敵な環境とはいえないかんじ。

ベランダに五葉菫か肥後菫か、ちょっと変わったピンクに近い紫の菫を植えているのだけれど

これも変わり者。

きれいなのでこれだけをカワイイ植木鉢で育てようとするのだけれどうまくいかない。

逆に薔薇の鉢とかの隅っこに根を張って美しい花を咲かせたりするのだ。

めちゃめちゃ増えるので今の時期はどんどん抜かないと菫だらけになってしまう。

惜しいので強そうな芽を集めて小さな植木鉢に植えてみるのだけれど

やっぱりほかのお花の鉢に進出したやつにはかなわないんだよね~。

逆境に強い、というか逆境が好き?

主役にはなりたくないけど主役を食うほどの脇役になってしまう、

そんな子たちである。

スミレ(菫)

学名:Viola mandshurica

科目:スミレ科スミレ属

分布:北海道から屋久島までの日本列島に広く見られる。

国外では朝鮮、中国からウスリーに及ぶ。

花期:4月~5月

平地に普通で、山間部の道ばたから都会まで、都会ではコンクリートのひび割れ等からも顔を出す。

大工道具「墨入れ(墨壺)」に花が似ていることから、この名になったとされる。

開花後に出現する種をつくる器官「閉鎖花」をもつことや、

アリの好む物質「エライオソーム」を種に付着させることによって種をアリに運ばせるなど

独特の繁殖方法を持っている。

山菜としても利用されている。葉は天ぷらにしたり、茹でておひたしや和え物になり、

花の部分は酢の物や吸い物の椀ダネにする。

ただし他のスミレ科植物、例えばパンジーやニオイスミレなど有毒なものがあるため注意が必要。

花言葉:(紫)「貞節」「誠実」

「春の野に菫つみにと来(こ)し我そ

野をなつかしみ 一夜寝にける」

万葉集 山部赤人

うちでいちばん早い薔薇

もうすっかり終わってしまったけれど

お庭のアーチのモッコウバラが今年もきれいに咲いてくれた。

昨日は自転車で守谷まで行く・・・予定だったけれど

午後からお天気が荒れる、ということだったので車で行った。

朝は前夜の風もやみ、快晴のすばらしいお天気だったので半信半疑だったけれど

ほんとうに予報どおり午後になると雨粒が落ち始め

ちょうどお仕事終わりの3時過ぎは

うちの小さな軽自動車がぐらぐら揺れるほどの大風。

ああ、自転車じゃなくってよかった~!

大利根橋、大丈夫かしら・・・

・・・とおもったけれど

のんびりお買い物してたら

すっかり風雨はやみ

お日様が出てきたのであった。

モッコウバラ(木香茨、木香薔薇)

学名:Rosa banksiae

科目:バラ科バラ属

原産国:中国

花期:4月~5月

枝には棘がない。

花は白か淡い黄色で、それぞれ一重咲と八重咲があり、直径2-3cmの小さな花を咲かせる。

開花期は初夏で一期性。

黄花の一重や白花には芳香はある。

花言葉:「純潔」 「あなたにふわさしい人」「初恋」「幼い頃の幸せな時間」

一期一会

いつもの森に出かけた。

ふだん何もないように見える場所。

思わず二度見。

お空のように真っ青なお花がぽちぽちと咲いていた。

そのなかでこの株はびっくりするような花つきだった。

筆竜胆。ふでりんどう。

近くで芽吹いていたのは白樫のどんぐり?

あんなにたくさんの実がなるのに

芽吹くのは少数。

さらにこれから大きくなって木になるのはほとんどない。

いつの間にか消えちゃうんだよね。

翌々日もういちどこのお花に会いたくて同じ場所に行ってみた。

どんぐりの芽はまだあったけれど

竜胆は驚くほどきれいに消えている。

ようく探したら

くるくるととがった蕾が

丁寧に閉じられた傘のように

ひそやかに立っていた。

フデリンドウ(筆竜胆)

学名:Gentiana zollingeri

科目:リンドウ科リンドウ属

分布: 日本では北海道、本州、四国、九州。

日本国外では朝鮮半島、中国、カラフトに分布。

花期:4月~5月

山地の林内や日当たりの良いやや乾いた草原に自生する。

花は日があたっている時だけ開き、曇天、雨天時は、筆先の形をした蕾状態になって閉じている。

花言葉:「本当の愛」「正義」「誠実」「高貴」

古代ロマン?!

多分梨の花かなぁと思っている白いお花。

夏の終わりごろに実をチェックしに行かねば。

今日、お仕事先のお店で化石や珍しい鉱物などを特設会場で販売していた。

今日は午前と午後と違う場所でお教室があってあわただしく

あんまりゆっくり見られなかったのだけれど

とりあえず引き寄せられたヒルドセラスというアンモナイトの仲間の化石をGET。

イングランドから出土、ジュラ紀のものらしい。

かたつむりのようにくるくると美しい螺旋を描いている。

恐竜のいたころだね。

この子はどんな海でくらしていたんだろうか。

眺めていて飽きない。

月の石もあるって店内放送してたけれど時間がなくて見つけられなかった。

金曜日、また行くから探してみよっと。

ナシ(梨)

学名Pyrus pyrifolia var. culta

科目:バラ科ナシ属

別名: 「有の実」(ありのみ)

花期:4月

日本でナシが食べられ始めたのは弥生時代頃とされ、登呂遺跡などから多数食用にされたとされる根拠の種子などが見つかっている。

ただし、それ以前の遺跡などからは見つかっていないこと、野生のナシ(山梨)の自生地が人里周辺のみであることなどから

大陸から人の手によって持ち込まれたと考えられている。

花言葉:「博愛」「愛情」

ベランダにて

昨日アップした松月の近くにあった御衣黄。

だいぶ終わりがけで赤みが強い。

来年はもっと早く行かなくちゃ!

今日は朝からどんより曇り空。

スケッチはお休みにしておうちで製作することに。

ベランダでは去年つけた薔薇たちが順調に枝葉をのばしている。

でも今年はつぼみをつけても我慢して切ってしまう。

まだ株を充実させる時期なのだ。(と趣味の園芸でいっていた)

お花を楽しめるのは来年。

もう十分大きいスピリット・オブ・フリーダムの蕾は虫がつかないよう

大事に大事に見守っている。

ところでパッションフルーツについていた蟷螂の卵は

3匹孵化した翌日、冬の寒さに逆戻りしてそのまま止まってしまった。

3匹のうち2匹は卵のそばで死んでしまった。

ぞろぞろと出てくる日を心待ちにしているのだけれど一向にその気配はない。

こんなに暖かいのに、もうダメなんだろうか・・・?

先日お掃除をしていたらあの日生まれた貴重な1匹を見つけた。

ひとまわり大きくなっていたので順調に育っているらしい。

ギョイコウ(御衣黄)

学名Cerasus lannesiana ‘Gioiko’ Koidzum

科目:バラ科サクラ属

別名:「黄桜」「浅葱桜(浅黄桜)」

花期:4月下旬

花の大きさは、京都市や結城市で直径2から2.5センチメートル、北海道松前町で4から4.5センチメートルなど場所によって異なる。

中心部に紅色の条線があり、開花時には目立たないが、次第に中心部から赤みが増してきて(紅変)、

散る頃にはかなり赤くなる。

場所や時期によって、花の大きさや色合いなどに大きな差がある。

江戸時代に、京都の仁和寺で栽培されたのがはじまりと言われている。

「御衣黄」という名前は江戸時代中期から見られ、その由来は貴族の衣服の萌黄色に近いため。

花言葉:「永遠」、「優美」